本文特约作者:deepblue(深秋小屋驻站编辑)

"在女性艺术家之中,震动了艺术界的,现在几乎无出于凯绥珂勒惠支之上的--或者赞美,或者攻击,或者又对攻击给她以辩护。"(鲁迅 语)

"凯绥珂勒惠支的作品是现代德国的最伟大的诗歌,它照出穷人与贫民的困苦和悲痛。这有丈夫气概的妇人,用了阴郁和纤的同情,把这些收在她的眼中,她的慈母的腕里了。这是做了牺牲的人民的沉默的声音。"(罗曼.罗兰 语)

凯绥珂勒惠支,著名德国女画家,以版画见长。我永远记得第一次见到她的作品《面包》时所感受到的震撼:饥饿的孩子们把母亲围住,等着下工归来的母亲带给他们面包。孩子们的眼里充满着冀盼,看得出焦急的心情。而母亲却耸着肩弯着腰背着抽泣……母亲的脸几乎看不见,只是从孩子的神情里读到母亲的艰辛。母亲得不到面包但她也不愿意给孩子们看见这是剩在她这里的仅有的慈爱。

在珂勒惠支的画里我们永远读得到作为母亲的艺术家无时无刻透露着的慈爱,即便是反映这不公的社会也总是通过母亲这一特定艺术形象来表现。悲悯,愤怒和慈和是珂勒惠支最常表现的题材情感。虽然这在绘画艺术中这些情感时有表现,但通过母亲这个特定的形象去表现却最能打动人心。

《妇人为死亡所捕获》。在这一幅画中死亡的恐怖攫取了我们的心。死神的影子从母亲身后的阴影中幻化出来,从她的背后缠绕她,袭击她。母亲身边可怜的孩子欲把死神驱走却无能为力,眼睁睁看到死神夺去母亲的性命……" 一转眼间,对面就是两界。死是世界上最出众的拳师,死亡是现社会最动人的悲剧,而这妇人则是这全作品中最伟大的一人。"

在动乱的年代中,珂勒惠支与其它悲伤的母亲一样经历了战争,承受着战争给她们带来的痛苦。但与大多数母亲不同的是,她用了版画这艺术媒介表达了她对战争的控诉。她的版画组画《织工暴动》、《农民战争》,都强烈地表现出被压迫者不可遏止的激愤和她的同情。1914年她的儿子在战争中阵亡,珂勒惠支在万分的悲痛下创作了组画《别离与死》。这组作品让我们看到了母亲在战争中所承受的是多么的沉重。我想,珂勒惠支在创作时应该是完全抛开艺术家的身份而是用一个母亲的血与泪去镌刻那令人心碎的画面吧。

在多数的战争中,发动的是男性,而战争中的痛苦却总由女性去承受,她们在战争中得不到任何好处,无论她们是身在战争的发动国还是被侵略国。她们不仅要担负在后方支援的工作,还要替出征的丈夫,孩子悬着心,无论是输是赢,在她们的心中只有无尽的伤痛。

我国著名的革命家,文学家鲁迅先生十分欣赏珂勒惠支。我想珂勒惠支画中的母亲与鲁迅先生笔下的母亲是相通的吧。不同国藉的母亲却流着相同的血液,我想这种血液都流淌同样的气质:愤怒,慈爱和悲悯。也正是这相同的气质能穿越不同国藉打动着每一个观众的心。

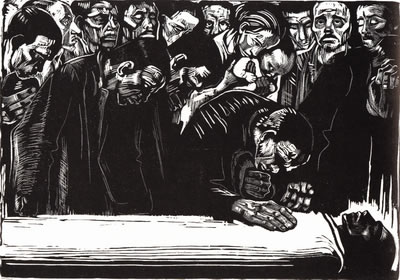

《牺牲》

[此贴子已经被作者于2004-4-8 14:32:08编辑过]